偏鄉醫專學生用雙手播下生命教育的希望種子

文:聖母醫專 生命教育中心

- 在沒有紅磚牆的校園裡,播種的不只是花

「這裡沒有大樓,只有一群16歲少年在陽光下學習成長。」在宜蘭三星的一塊土地上,沒有高牆與教學樓,卻有一群剛滿16歲的學生,手捧泥土,汗流浹背。他們不是在背書、不是在練技術,而是在學著怎麼「用愛去照顧」,怎麼「在泥土中,種下希望」。

靈醫人文課:一場關於「照顧」的練習

靈醫人文課:一場關於「照顧」的練習

- 在翻土、澆水裡,看見生命的重量

這堂課叫做「靈醫人文」,由聖母醫專通識與生命教育中心聯合開設,是校長陳立言特別募資啟動的「希望工程」。活動內容看似簡單──翻土、播種、觀察──卻是在教學生:什麼是責任,什麼是愛。

從枯黃到新綠,學生的愛心也發了芽

- 原來愛不能太多、不能太少,要剛剛好

「本來以為只是走流程,沒想到會開始擔心花開得好不好。」一名牙體科一年級同學分享他的心情:「一開始施太多肥,結果整片枯黃,我差點以為它們都死了,結果一場大雨過後葉子又綠了,才發現──原來生命會重來。」這些體會,不在課本裡,卻寫進了心裡。

十週的堅持,寫下百張生命的縮影

- 每一週拍一張照,每一次都是和生命的對話

從播種那天起,每位學生都記錄著花朵的變化與自己的感受。十週下來,累積的不只是照片,而是一種與自己對話的能力。他們學會了等待、觀察,也學會了心疼。

花,獻給即將畢業的學長姐

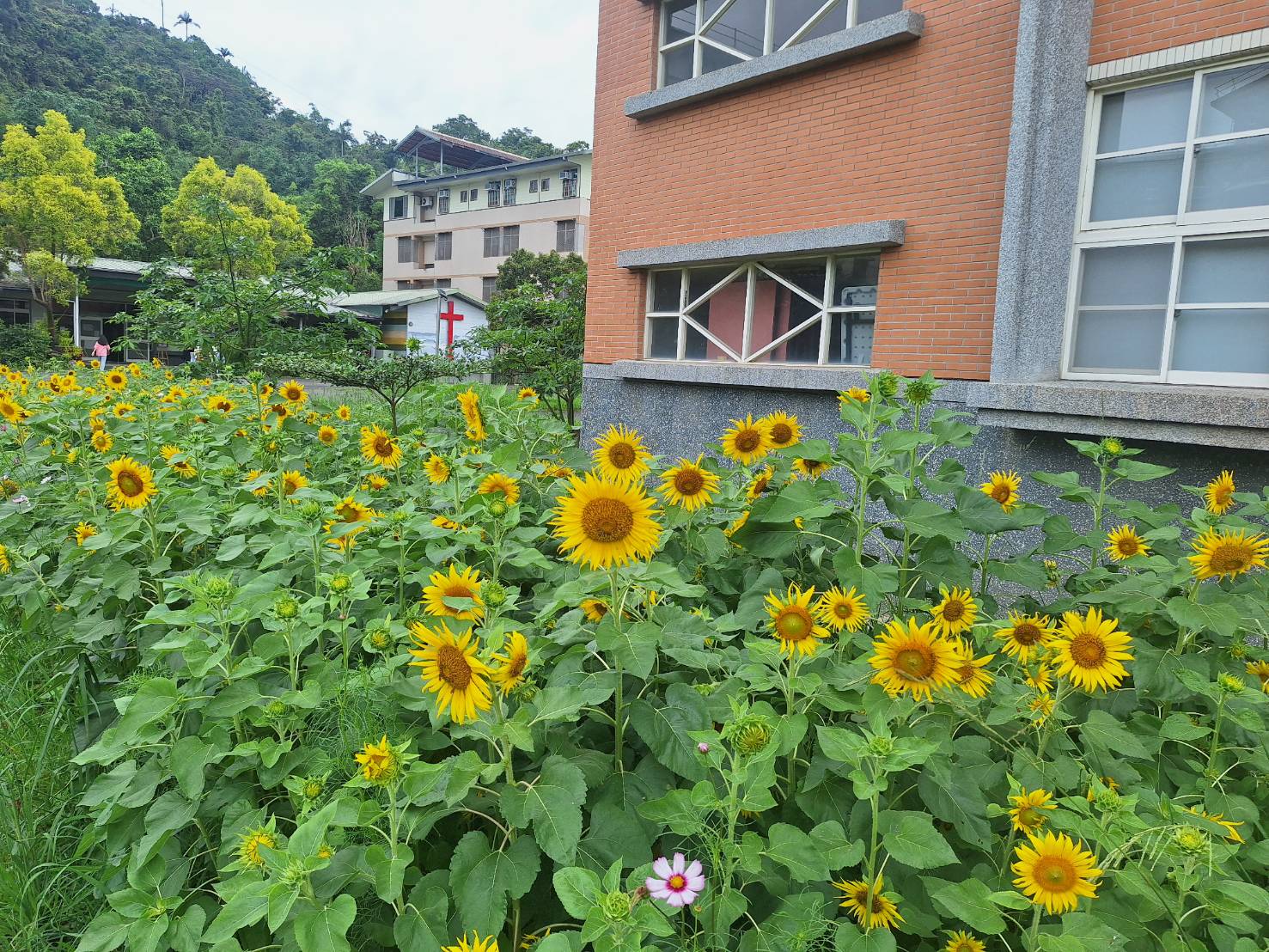

- 向日葵在六月盛開,是一場青春的交接

6月11日,向日葵花海綻放在畢業季的校園,一年級生將自己親手種下、澆灌的向日葵,獻給即將畢業的學長姐。每一朵花,或大或小,或斜或挺,卻都載滿了心意──這不只是一朵花,而是一段陪伴與成長的禮物。

從泥土到人心,老師們想教的,是更深的東西

- 這不只是種花,是種下對生命的敬重與承諾

課程設計老師張哲民與連監堯說:「這不只是一堂體驗課,更是靈醫會精神的實踐。」從靈醫會創校的故事開始,帶學生走進「從無到有、從苦到果」的照護理念。這是一場為偏鄉醫護學生設計的生命力養成課。

土地教會他們的,不只是園藝

- 從被動配合,到主動關懷,他們慢慢學會了什麼叫做守護

150位同學,10週的耕耘,從一開始的「要我做」,到後來的「我想做」,不只是花長大了,學生的心也長出了責任與體貼。未來他們會走進病房與長照現場,不再面對花,而是面對衰老與病痛——但他們會記得,有一年春天,他們曾種下一株向日葵。

陽光的語言:照顧,是慢慢來的愛

- 照顧,就像陽光,不急不躁,終將開花

照顧不是一瞬間的付出,而是一種長長久久的陪伴。這堂課,也許沒有評量、沒有考卷,但種下的,是一輩子對生命的理解——照顧,不是責任,而是選擇去愛。像陽光一樣,不急不躁,終將開花